| | Stadtrecht an Cochstedt am Hakel

|

|

Dr.-Ing. Harald Bartzack

Kontakt - Datenschutzerklärung : Harald - Kontakt

Dr.-Ing. Harald Bartzack

Kontakt - Datenschutzerklärung : Harald - Kontakt

--- etwas zur Geschichte ---

Ersterwähnung Cochstedt : Wechsel-zur Ersterwähnung

Sonnenuhr Cochstedt und Malente : Wechsel-Sonnenuhrenund Cometen

Programme Windows : Windows-Programm Harald - downloads

Veröffentlichungen : Wechsel-zu Artikeln von Harald

Textseiten : Harald - Visit

Literaturquellen : Harald-Quellen downloads

Karl I. der Große : Wechsel-zu Karl dem Goßen

Grafschaft Ascharien : Wechsel zu Ascharien

Franzosen in der Börde 1806 : Wechsel-Bernadotte in Cochstedt

and new copyright:01.01.2023

Visit und Download von Bartzack

zurück

Bartzack-Visit und Download V470910

Programm zur Verleihung 1535 des Stadtrechts an Cochstedt

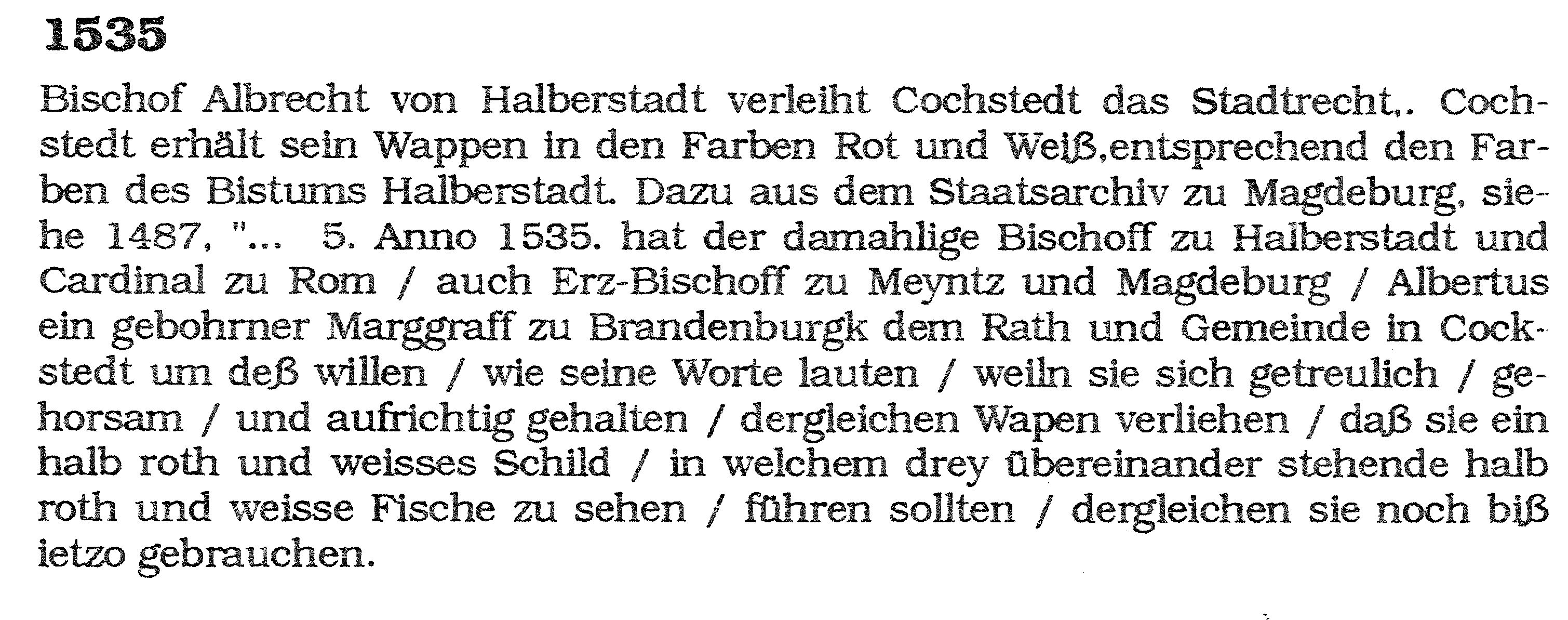

Die Vergabe des Stadtrechtes an Cochstedt 1535 durch den Administratoe Albrecht V. von Halberstadt, Albrecht IV. von Brandenburg, Kardinal, Erzbischof, Kurfürst und Bischof.

Geschichtsanmerkungen zur Stadt Cochstedt

Cochstedt ist wohl ein uralter Marktpflecken, geschützt durch die tiefe Tallage und sollte, so alt wie Aschersleben sein.

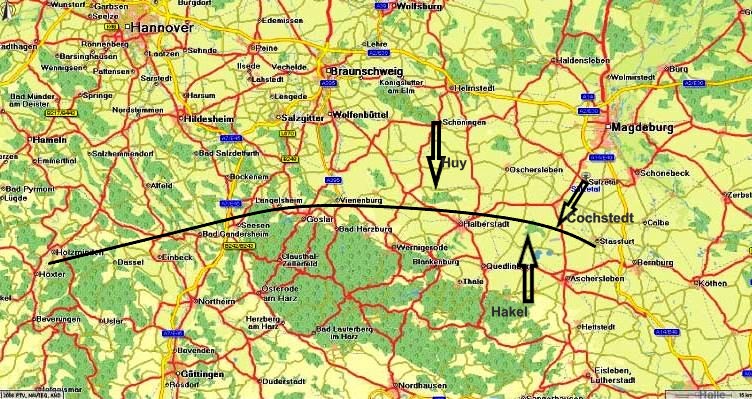

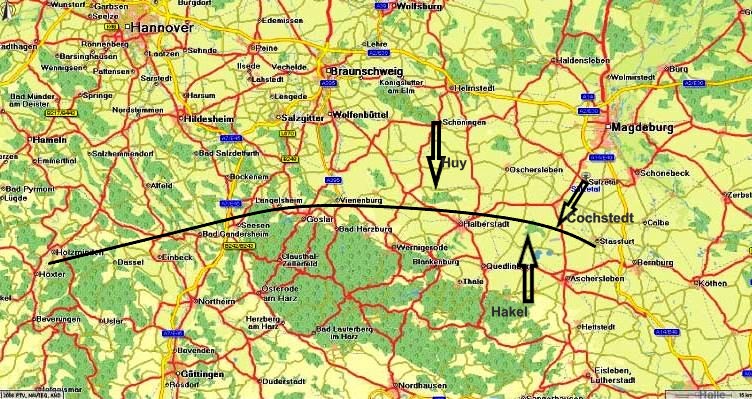

Gelegen auf dem ostfaelischen Hellweg vom Weserübergang bei Höxter entlang der nördlichen Harzseite zum Bodeübergang bei Gröningen,

zum Talweg, dem Gröninger Weg, entlang der nördlichen Seite des Hakels nach Cochstedt und auf der Lindenstraße vorbei an der Kirche St. Stephani

zu Holzweg nach Groß Börnecke und dem südlichen Kammweg der Bode nach Hecklingen und Staßfurt weiter über Hohenerxleben in Richtung Elbe.

Als einen wichtigen Orientierungpunkt diente bestimmt der weit sichtbare Berg Domburg. Dieser Berg liegt eingangs der Börde und speziell in der Egelner Mulde.

Kartenausschnitt zu Ostfalen mit dem alten ostfaelischen Hellweg im Anschluß beim Weserübergang bei Höxter an den westfaelischen Hellweg.

Der alte Gröninger Weg kann man als Altweg mit dem Kaiser Karl I., genannt der Große, verbinden. Um 806 gab es ein einberufenes Heerestreffen an der Bodefurt bei Staßfurt.

Das Jahr wurde zur Ersterwähnung von Staßfurt. Dass der Kaiser hier tätig war, zeigt auch das erst kürzlich aufgedeckte Kastel bei Hohenwarte.

Er sah wohl die Elbe als östlichen Grenzfluss seines Machtbereiches an..

Der Onkel vom Kaiser Karl, Karlmann, war schon 748 bei der Verfolgung seines Halbbruders Gifro, nicht erbberechtigt, über Höxter und Odrum bis Schöningen gelangt.

Diese Gegend wurde Teil des alten Sachsens. Mit der Börde und dem Salzvorkommen war es ein reiches Stück Land, was der Kaiser gewann.

In dem Heimatkundebuch von Reichert aus dem Jahre 1957 für den Kreis Staßfurt wird auch versucht, Gründe für die Namensherkunft angegeben.

Danach wird der Name Cochstedt auf einen Cok zurückgeführt. Das kann diskutiert werden, da diese Ortsnamen mit einer Zuordnung auf einen Namensgeber wird mehr den

Ortsnamen mit ***lingen zugewiesen. Das wäre auf den Straßennamen Böcklinger Straße in Cochstedt eher zutreffend. Zumal eine zweisilbige Bezeichnung und

den Ortsnamen aus Cokstedi gebildet dann mit **stedt auf andere Gründe hinweisen würde.

Die Tore und die Reste einer Stadtmauer sowie die vorhandene Marktstraße deuten den Ort noch heute eine Bedeutung als Marktflecken zu.

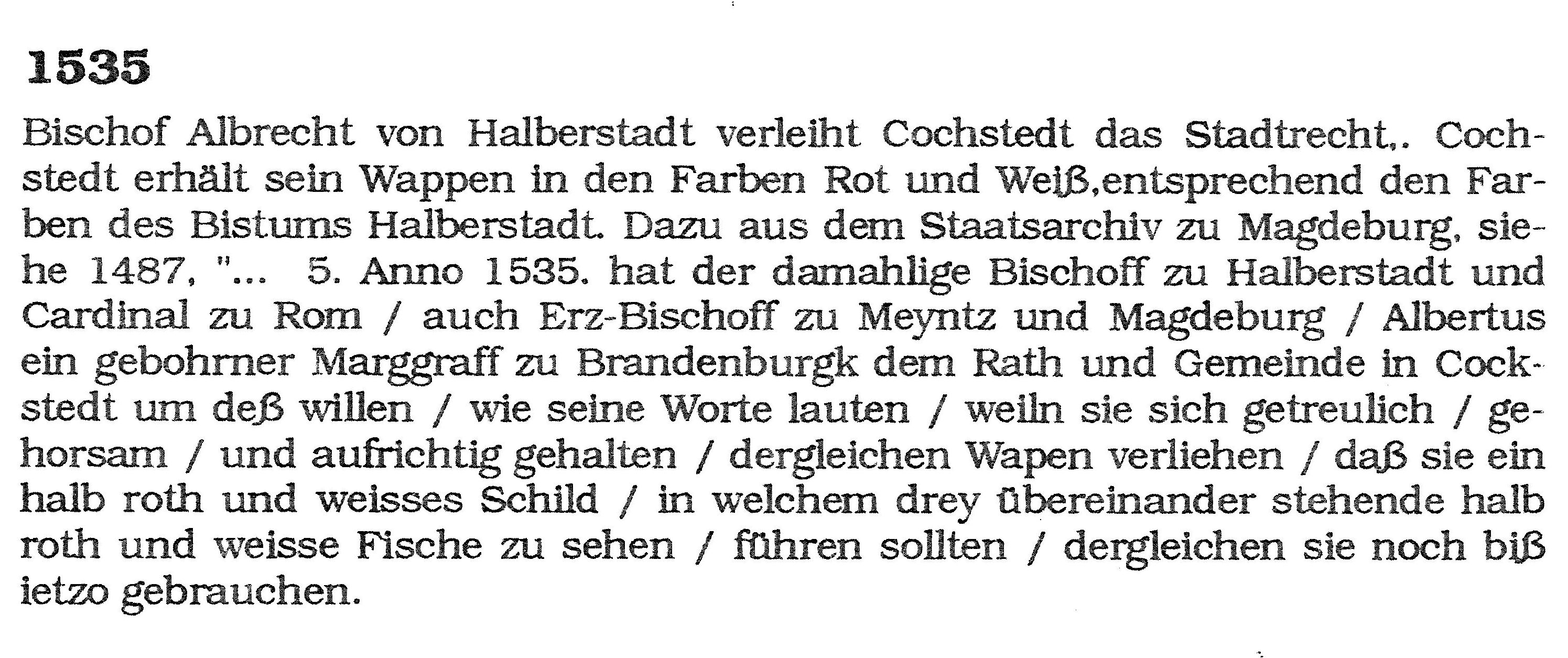

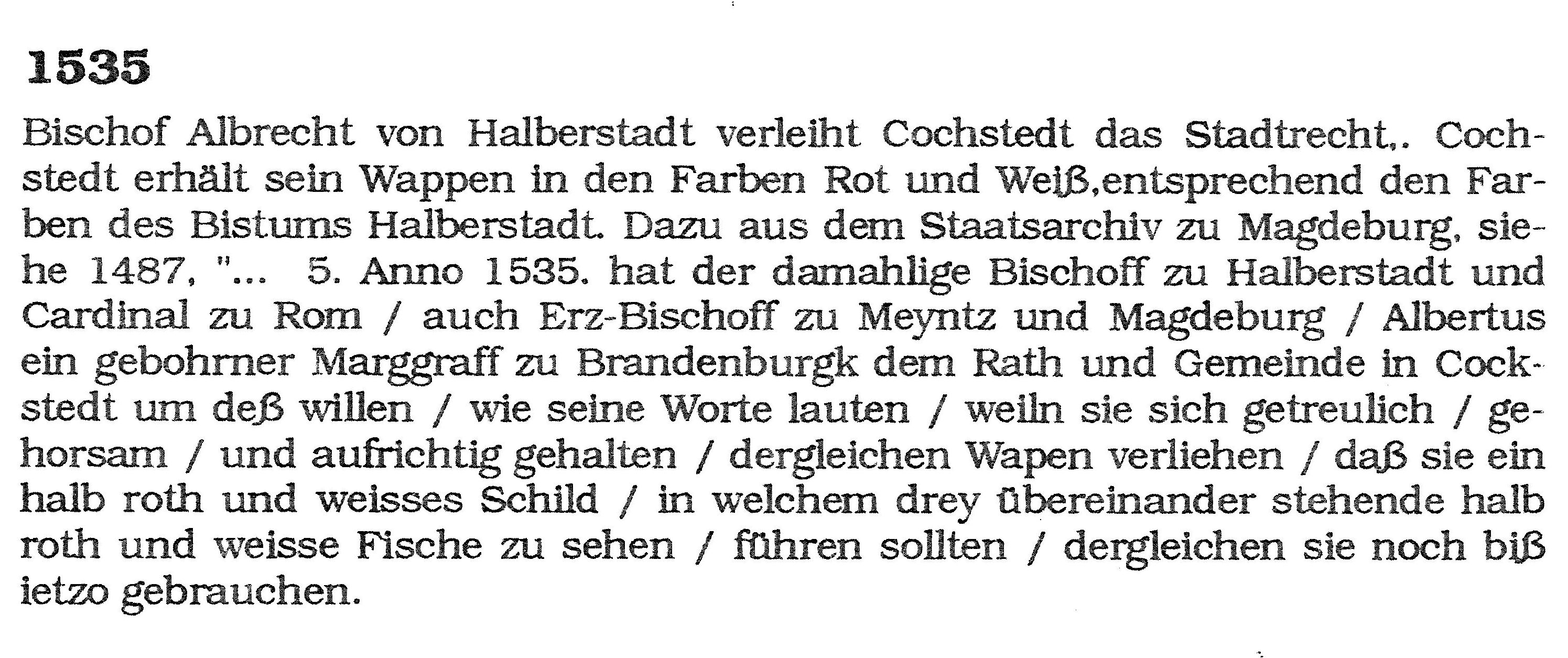

Das Stadtrecht wurde 1535 anerkannt.

Der Apostolische Administrator Albrecht V. vom Bistum Halberstadt, Erzbischof von Erzbistum Magdeburg, Kurfürst von Brandenburg und Kardinal Albrecht IV. von Brandenburg, Sachsen sowie Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches

hat 1535 Cochstedt das Stadtrecht verliehen.

Karte zu den Bistümern um Halberstadt.

Als gestrenger Gegner Luthers ist der Verdacht nahe, dass der katholische Kanzler, Kardinal, Erzbischof, Bischof und Administrator diese Ehre für Cochstedt wegen dessen Standhaftigkeit zum Bistum Halberstadt

und damit zum Katholischen Glauben 1535 vergeben hatt.

Als der Administrator für das Bistum Halberstadt vergab er das Stadtrecht an den Marktort Cochstedt.

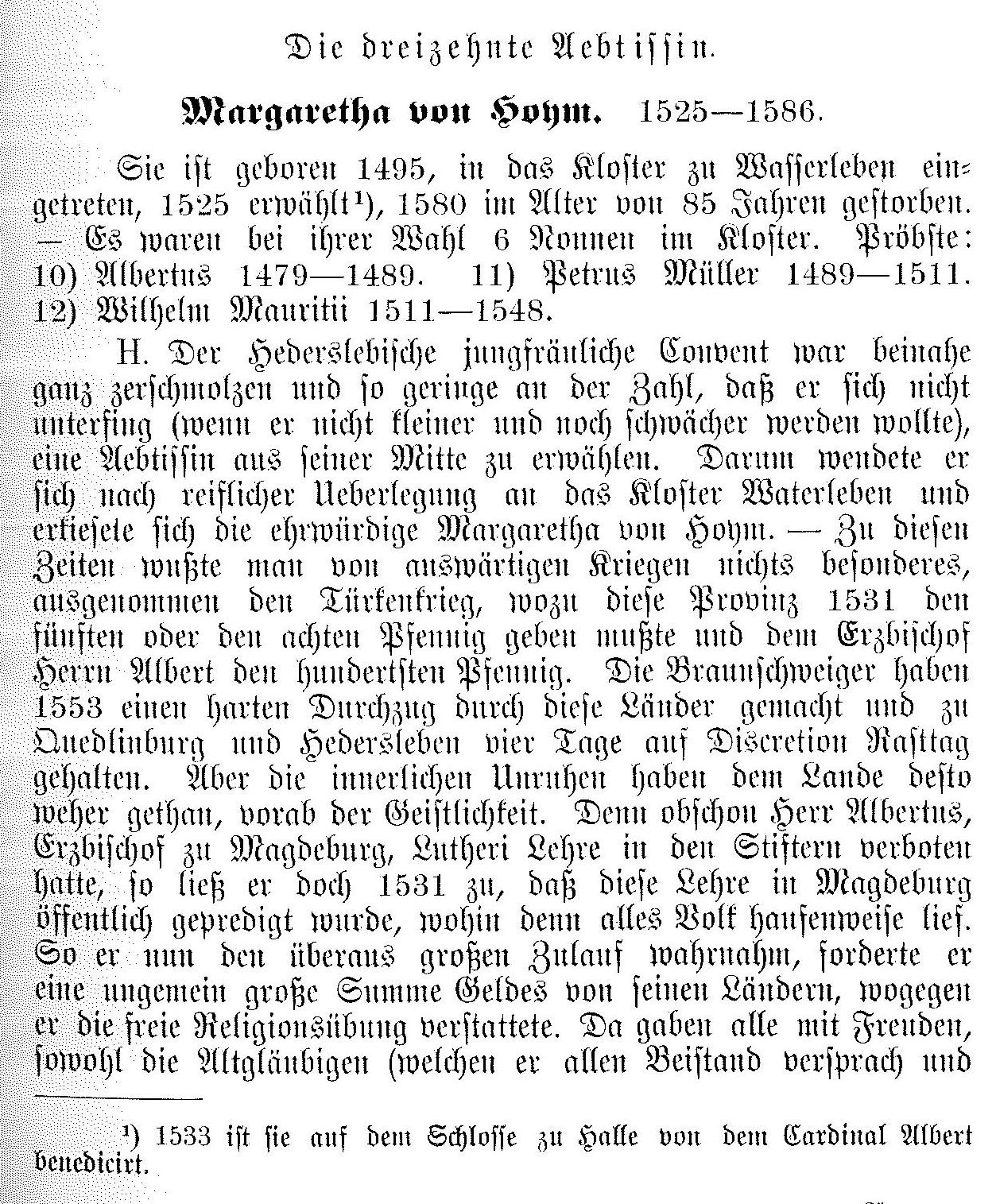

Er, auch der Erzbischof von Magdeburg, konnte 1531 sich den Willen der Bürger in Magdeburg, die Lehre Luthers anzuwenden, dagegen nicht länger widersetzen.

Natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung. Magdeburg war eine reiche Stadt mit einer großen Bürgerschaft.

Der Erzbischof von Magdeburg Albrecht IV. sowie Administrator Albrecht V. von Halberstadt..

Visit: Vergabe Stadtrecht Cochstedt pdf : Harald - Visit:

Download: Vergabe Stadtrecht Cochstedt zip : Harald download

Die Vergabe oder Anerkennung des Stadtrechtes hat eine eigene rechtliche Entwicklung genommen. Mit "Stadtleben macht frei" war die Landflucht geboren.

Bekanntermaßen gab es wegen den Frondiensten auf den Bauernland immer Ärger

Ein alter Film: "Kein Huesum" stellt diese Situation vom Leben auf dem Dorf und der Stadt der Zeitgeschichte entsprechen dar.

Die Zustimmung zum Stadtrecht eingefordert von Halberstadt.

Der Erzbischof Albrecht IV. von Magdeburg konnte sich 1531 den Willen der Bürger nicht länger widersetzen.

Dagegen setzte er sich in seinen Bereich um Magdeburg herum masssiv gegen die Anwendung der Lutherlehre ein.

Erst mit den neuen lutherischen Bischof Sigismund ab 1552 begann überall in der Börde die Anwendung der Lehre Luthers.

Seine ständigen Geldforderungen machten ihn in der Bevölkerung unbeliebt. Aber mit Geld für Kirchenbelange und für Rom

machte der Erzkanzler, Kardinal und Kurfürst man sich in Rom unentbehrlich.

Das war nicht gerade neu. Durch Luther wurde es aber 1517 öffentlich angeprangert und brachte die Bürger auf.

Der Erzbischof von Magdeburg, Ernst II. von Sachsen, auch Administraor von Halberstadt,verkündete 1513, kurz vor seinem Tod, noch diesen Ablass.

Dieser Vorgäger von Albrecht IV. in Magdeburg und auch des Administratores Albrecht V. von Halberstadt verstarb 1513.

Der Erzbischof von Magdeburg, Albrecht IV., verkündete 1525 diesen Ablass..

Für Cochstedt ist eine Teilnahme am Bauernkrieg 1524-1525 nicht bekannt und ist damit wohl mit dem katholischen Bistum Halberstadt verbunden.

Die Fürsten nutzen die Zerstöhrungen im Bauernkrieg für sich aus. Die Übernahme des Kirchengutes stärkte deren Reichtum. Es ging aber dem Kaiser letztlich verloren!.

Ihr Machtzuwachs stärkte die Selbständigkeit und wurde für den Kaiser eine zunehmende Gefahr. Denn er brauchte immer Geld.

Gerade zu dieser Zeit lag er mit Italien und Frankreich in Fede.

Diese Fürsten und freien Reichsstädte lebten von den Bauern und der Kaiser von ihnen.

Der Kaiser als Vertreter des Heiligen Römischen Reiches war fest am Katholischen Glauben als ein Grundpfeiler der Macht gebunden. Auch der Papst vertrat mit

seiner militärischen Macht den Katholischen Glauben im Reich. Ohne diese Kopplung war die Legitimation der Kaisers anzuzweifeln.

Der aufkeimende Protestantismus musste beseitigt werden.

Die päpstliche Zusage, im Falle eines Krieges gegen die Protestanten 10.000 Knechte und 500 Reiter für die Dauer von vier Monaten bereitzustellen sowie den Kriegszug auch finanziell zu unterstützen, überzeugten ihn von der Möglichkeit, den Schmalkaldischen Bund militärisch zu besiegen

Der Schmalkaldische Bund reichte von Riga bis Straßburg, von Bremen, Hamburg und Lübeck bis Augsburg, Ulm und Konstanz.

In ihm vereinigten sich neben zahlreichen Reichs- und Hansestädten so bedeutende Fürstentümer wie

das Kurfürstentum Sachsen,

die Landgrafschaft Hessen,

das Herzogtum Württemberg,

das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg oder

die Herzogtümer Pommern.

Diese Situation sollte durch die Gründung des Schmalkaldischen Bundes am 27. Februar 1531 durch protestantische Vertreter begegnet werden.

Der Schmalkaldische Bund brachte die entstehende Glaubensspaltung zwischen Katholiken und Protestanten in eine politische und militärische Erscheinung,

Zu den Gründungsvertretern ghörte auch die Stadt Magdeburg. Die Kirchenstifte Halberstadt und Magdeburg nicht.

1536 wurde der Bund auch stark militärisch durch die Neugewinnung vieler Landkreise und Städte erweitert. Srädte und Dörfer in und um Halberstadt waren nicht bekanntermaßen nicht dabei.

Anzunehmen ist, dass der Administrator für Halberstadt aktiv die Gegenreformation unterstützte.

Die Vergabe des Stadtrechtes an eine Minderstadt ist nur für Cochstedt bekannt.

Der Kaiser konnte seine auswärtigen Kriege beenden und sich der Reformation widmen. Kriegsvorbereitungen wurden auch Ländereien und Machtzwachs angeboten.

Er versprach bei seinen Werbungen um Unterstützer auch Ländereien. Dabei wurde das Stift Halberstadt angeboten.

das albertinischer Herzogtum versprach Neutralität und bekam im Gegenzug die Schutzherrschaft über die Hochstifte Halberstadt und das Bistum Magdeburg übertragen.

Diese Stifte wurden endgültig mit dem Westfaelischen Frieden 1648 Preußisch.

Das Albertinische Herzogtum konnte der Kaiser zunächst zur Neutralität gewinnen. Das Ernestinische Kurfürstentum war fest für die Reformation.

Nicht umsonst war Luther auf der Wartburg untergekommen. Das wurde vom Kaiser nicht vergessen und hart bestraft.

Am 20. Juli verhängte der Kaiser die Reichsacht über die beiden protestantischen Oberhäupter des Schmalkaldischen Bundes Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen.

In einem Wäldchen bei Falkenberg umzingelten spanische und ungarische Husaren zusammen mit neapolitanischen schweren Reitern den ernestinischen Kurfürsten. Er wehrte sich, wurde aber gefangen genommen und zunächst vor den Herzog von Alba, schließlich vor den Kaiser selbst geführt.

Durch die Reichsacht drohte dem Fürsten die Todesstrafe.

Im Schmalkaldischen Krieg setzte sich der katholische Kaiser Karl V., verbündet mit dem protestantischen Herzog Moritz von Sachsen, Albertiner,

u. a. gegen den sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich I. , Ernestiner, durch, der die dauerhaften Übertragung der sächsischen Kurfürstenwürde an die Albertiner zustimmen musste.

Johann Friedrich musste auch seine Gebiete östlich der Saale an Moritz von Sachsen abtreten.

Nur durch diese Abtretungen konnte er sich aus der Reichsacht und der Hinrichtung retten.

Nach der Gefangennahme des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich und des hessischen Landgrafen Philipp,

der beiden Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes, endete der Krieg für den Kaiser erfolgreich.

Um seine drohende Hinrichtung abzuwenden und für seine Erben wenigstens einige Gebiete in Thüringen zu retten, unterschrieb Johann Friedrich am 19. Mai 1547 die Wittenberger Kapitulation.

Diese übertrug die sächsische Kurwürde an die albertinische Linie und reduzierte seine Ländereien im Wesentlichen auf seine thüringischen Erblande.

Das älteste erhaltene Denkmal zu diesem Vorgang der Übergabe des Kurschwertes 1547 an den neuen Kurfürsten Moritz befindet sich in Dresden an der Ecke elbseitig der Venusbastion.

Das markannte Denkmal ist am Ende der Befestigungsmauer am Terassenufer.

Denkmal der Kurschwertürtübergabe wurde 1558 errichtet. \ Foto Public Domaine\

Bereits am 4. Juni wurde Moritz von Sachsen zum neuen Kurfürsten ausgerufen.

Landgraf Philipp drohte ein ähnliches Schicksal wie Johann Friedrich, und er suchte einen Weg, sich mit dem Kaiser auszusöhnen. Die Kurfürsten Joachim vom Brandenburg und Moritz von Sachsen vermittelten schließlich die Bedingungen seiner Unterwerfung.

Der Bund wurde nach den Niederlagen in der Schlacht bei Mühlberg vom 24. April 1547 am 23. Mai 1547 aufgelöst.

Der Frieden wurde mit der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 geschlossen.

Nicht überall hö,rte der Krieg auf. In Magdeburg wurde noch bis 1551 gekümpft.

Moritz konnte den Gewinn der sächsischen Kurwürde und die territoriale Erweiterung seines Machtbereichs politisch nutzen. Zusammen mit anderen oppositionellen deutschen Fürsten und im Bündnis mit dem französischen König Heinrich II. und mit Ferdinand, dem Bruder des Kaisers,

gelang es ihm, Kaiser Karl V. 1552 zur Unterzeichnung des Passauer Vertrages zu bringen.

Damit war der Protestantismus in Deutschland förmlich anerkannt.

Der Eintrag von 1535 in der Chronik zur Verleihung des Stadtrechtes wie auch des Marktrechtes war gebunden an Toren und Mauern.

Diese Vorraussetzungen lagen für eine sogenannte : Minderstadt! vor.

1. Das Schwarzes Tor, noch deutlich erkennbar

2. Das Wei&szlg;e Tor, nicht mehr erkennbar. Aber ein Tor, ähnlich wie das Schwarze Tor, fehlt.

3. Das Böcklinger Tor, da kann man ein größeres Problem sehen.

Die Böcklinger Straße ist eindeutig angelegt. Aber ein Tor, ähnlich wie das Schwarze Tor, fehlt.

Dazu ist ein Hinweis in der Cochstedter Chronik im Zusammenhang mit der Errichtung eines Neuen Friedhof vor den Toren der Stadt, bei dem Böcklinger Tor, verwirrend.

Schon seit den Römern sind die Friedhöfe vor der Stadt angelegt worden. Diese bei der antiken Via Apia sind ein passendes Beispiel.

Erst der Bau von Kirchen brachte den Friedhof an der Kirche hervor. ähnlich muss es mal so in Rom gewesen sein.

Denn da wurde der Platz mit dem Bevölkerungswachstum in der Stadt irgendwann zu knapp und es mußte ein neuer Friedhof her.

Glücklicherweise ist noch heute dieser Brauch vorhanden und es sind auch stillgelegte Kirchenfriedhöfe in manchen Städten erhalten geblieben.

Aber wo es möglich war, blieben diese Friedhöfe an der Kirche erhalten. Nicht nur der Pfarrer wollte in der Nähe des Altars beerdigt werden.

Sogar die Päpste blieben im Kapitol.

In größeren Städten, Beispiel Dresden, erkennt man dieses sich wiederholendes Problem.

Von der Stadtmitte aus werden diese neuen erforderlichen ständig größeren Friedhöfe immer weiter nach außen gedrängt.

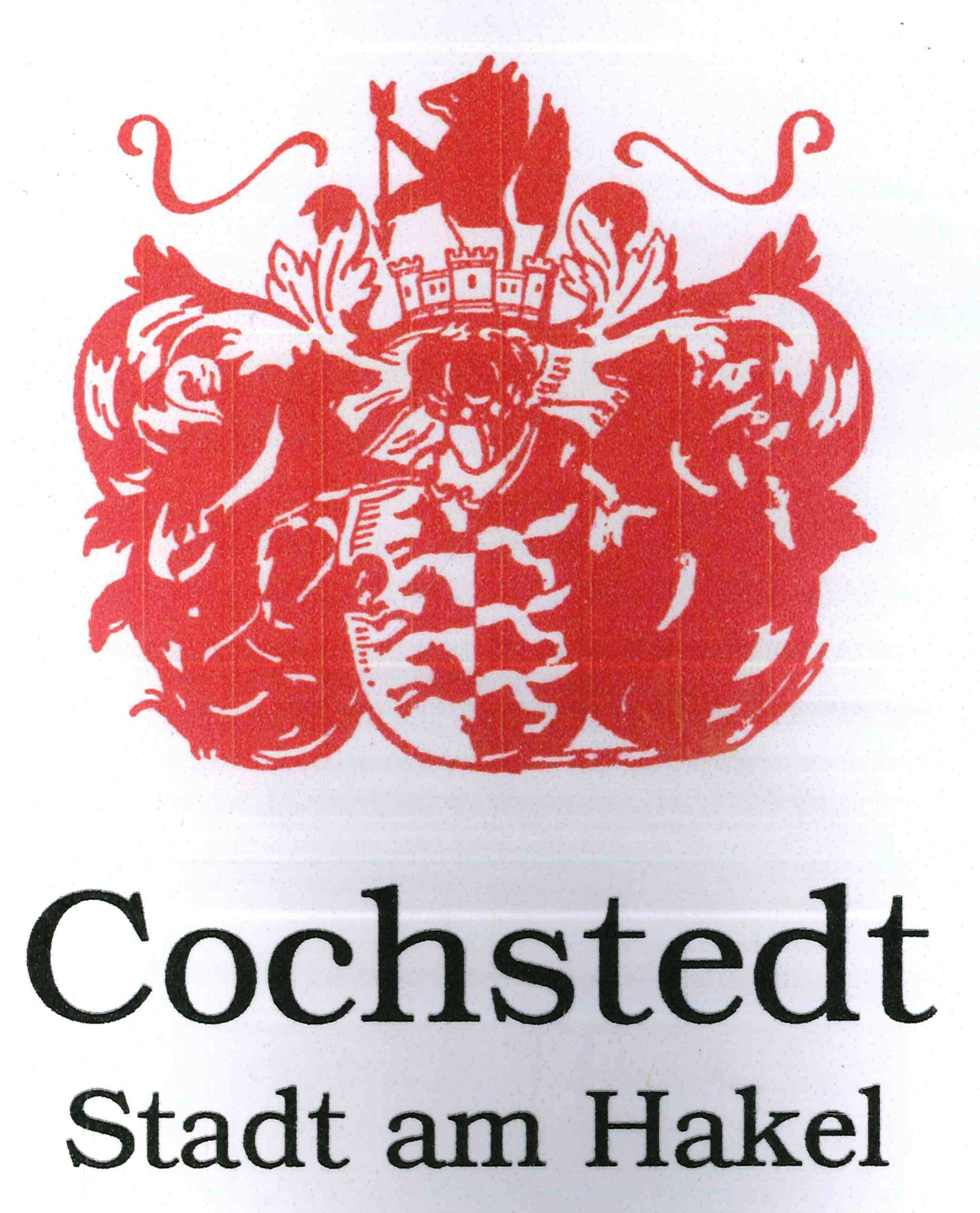

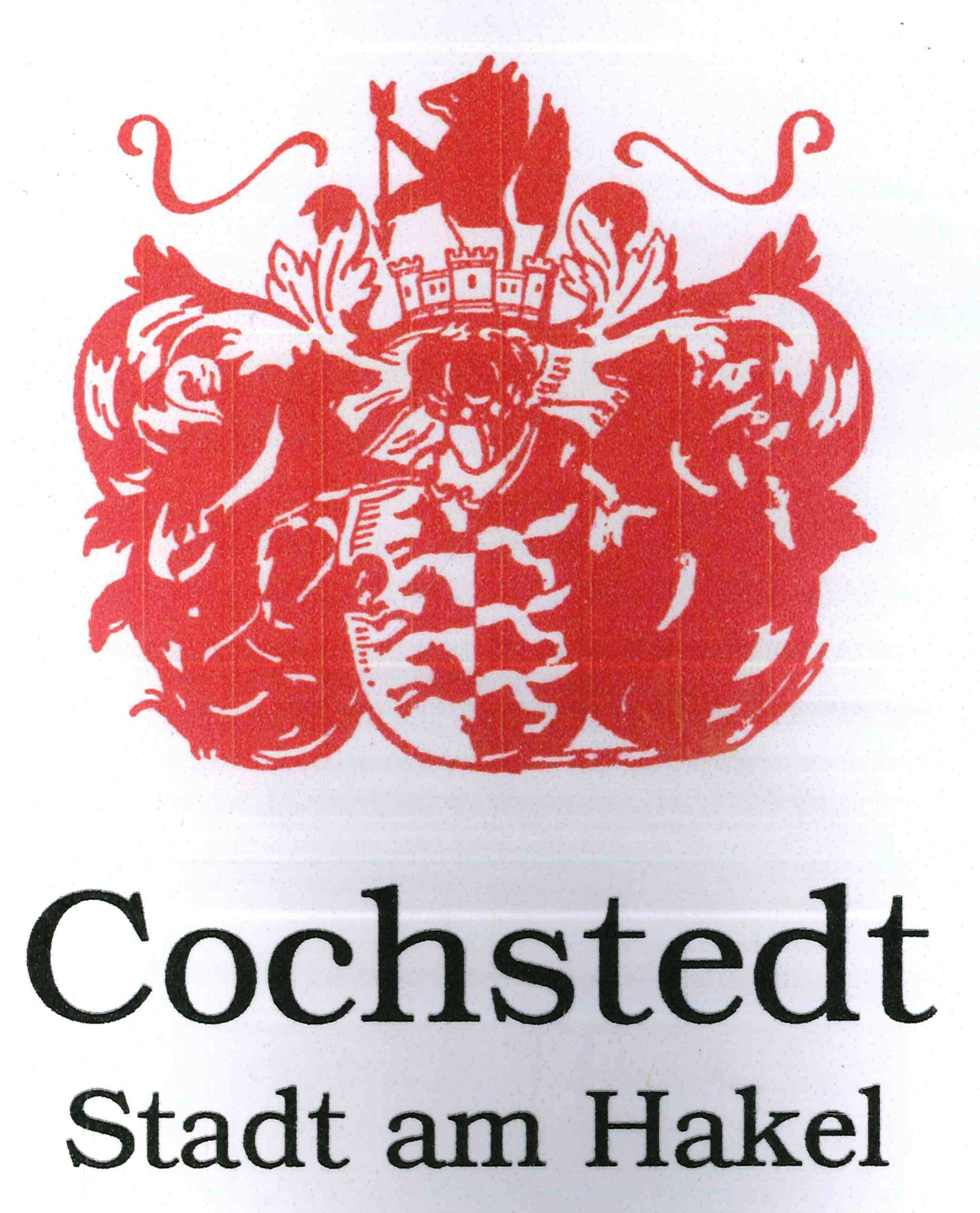

Cochstedt bekam nun auch ein Wappen!

Das Wappen von der Stadt Cochstedt.

1985 wurde die 450jährige Verleihung dieser Anerkennung als Stadt gedacht. Die Chronik von 1985 der Stadt Cochstedt entstand aus diesem Grund.

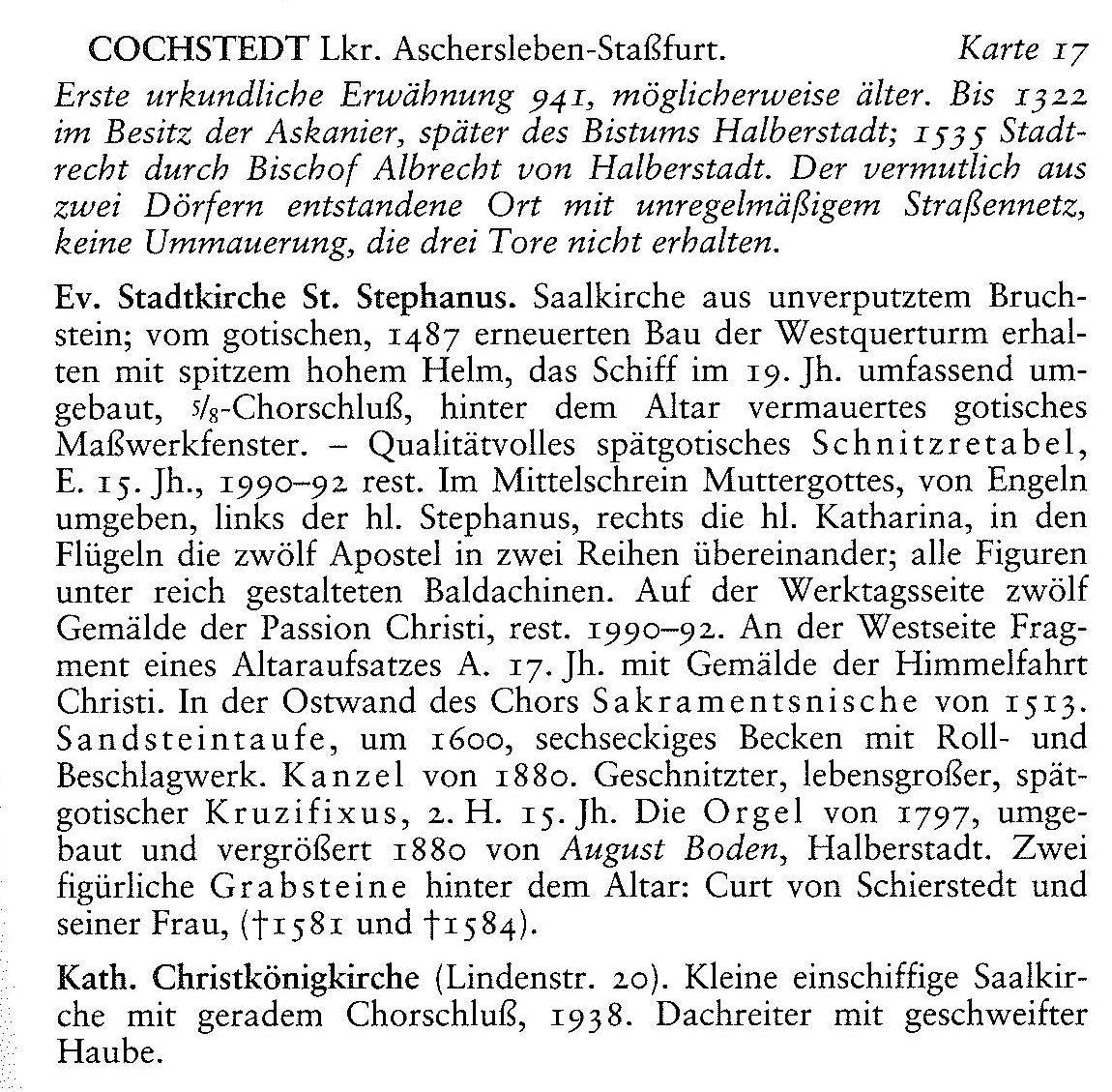

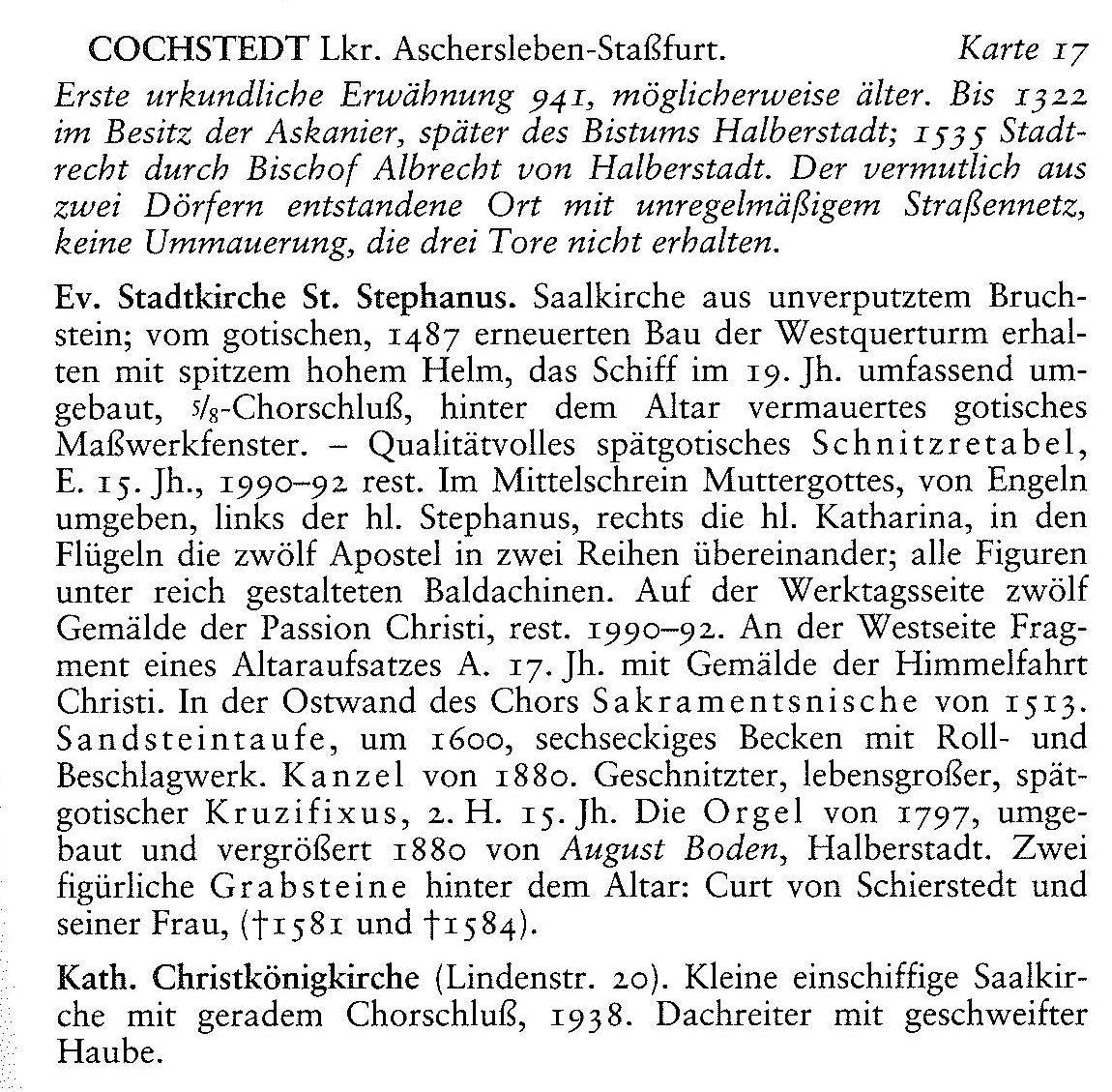

Die Stadt Cochstedt im Städteverzeichnis mit Kunstdenkmaelern in Sachsen-Anhalt von U. Bednarz + F. Cremer, 2002..

Die Art der Vergabe des Stadtrechtes an Cochstedt aus zunächst sicherlich der Ablehnng der Lutherlehre könnte man

den Schluß ziehen, der Wechsel der Kurwürde zwischen Sachsen und Thüringe 1547 erfolget aus ähnlichen Gründen!

Der Kaiser hatte gesiegt! Die Gegner hatten verloren und wurden angemessen bestraft.

Sachsen wurde Kurland und wahlberechtigt für die Neuwahl eines deutschen Königs. Damit war er auch an der Wahl des Kaisers berechtigt.

Der neue Kurfürst wurde schnell ein mächtiger Mann im Reich. Der Kaiser ernannte ihn zum Schwerträger am kaiserlichen Hof. Damit wurde Moritz der militärische Chef des Reiches.

Moritz wurde in der Schlacht bei Sievershausen am 8. Luli 1553 durch einen Schuß aus einer Hakenbüchse schwer verletzt.

Am 11.Luli 1553 verstarb der erst 32jährige Kurfürst.

Erst nach 1556 wurde nach einigen hin und her alles Evangelisch. Der Nachfolger 1545 vom Administrator, Bischof Johann Albrecht von Brandenburn-Ansbach, 1545-1550, lies viele Zerstörungen an Kirchenbauten renovieren und erneuern.

Dessen Nachfolger Friedrich III. von Brandenburg, 1550-1552, blieb noch katholisch. Erst Sigismund II. von Brandenburg, 1552-1566, war Ltheraner.

Die Familie derer von Brandenburg hatte schon vor Albrecht IV. , Bischof von Magdeburg, eine Häufung der kichlichen Ämter eingenommen.

Albrecht von Brandenburg erkaufte sich 1513 diese Ämterhäufung unter Papst Leo X. unter hohen Zahlungen mit der Hilfe von Fugger aus Augsburg. 1514 schlug er den Papst Leo X. die gemeinsame Nutzung der Erlöse aus einen Ablasshandel vor.

Den Erlös teilte man sich brüderlich. Albrecht konnte seine Schulden bei Fugger und der Papst konnte einen Teil seine Kosten für den Bau des Petersdomes begleichen.

Davon bekamen solche Großen wie Michelangelo und unter anderen wie Leonardo da Vinci den Lohn.

Wappen des Kardinals Albrecht IV. von Brandenburg ---------------- Bildnis des Cardinals mit kostbasten Ringen

Im Zentrum des Wappens sieht man die Wappen der Bistühmer Magdeburgs und Halberstadts.

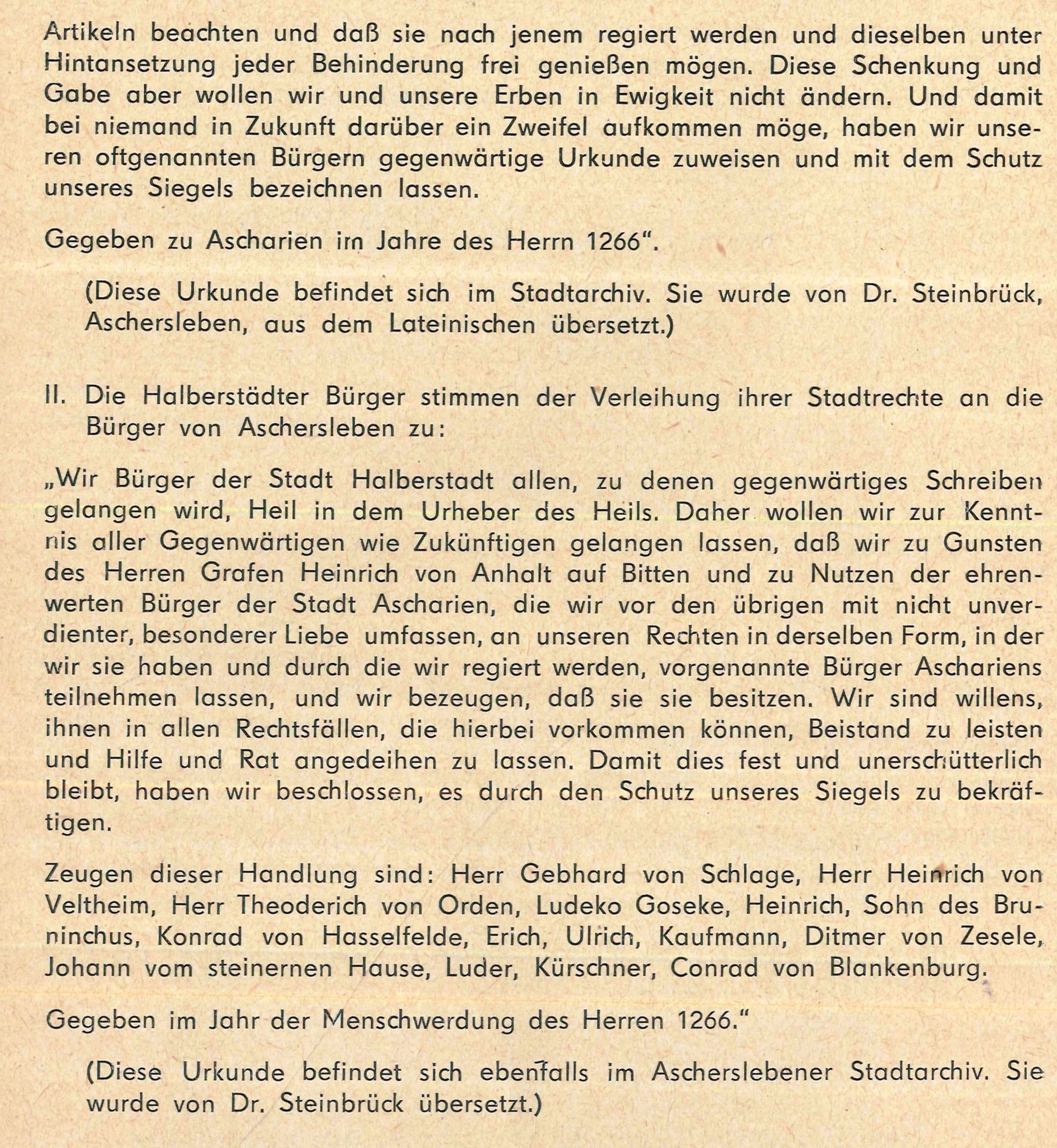

Extra 1266 n. Chr.

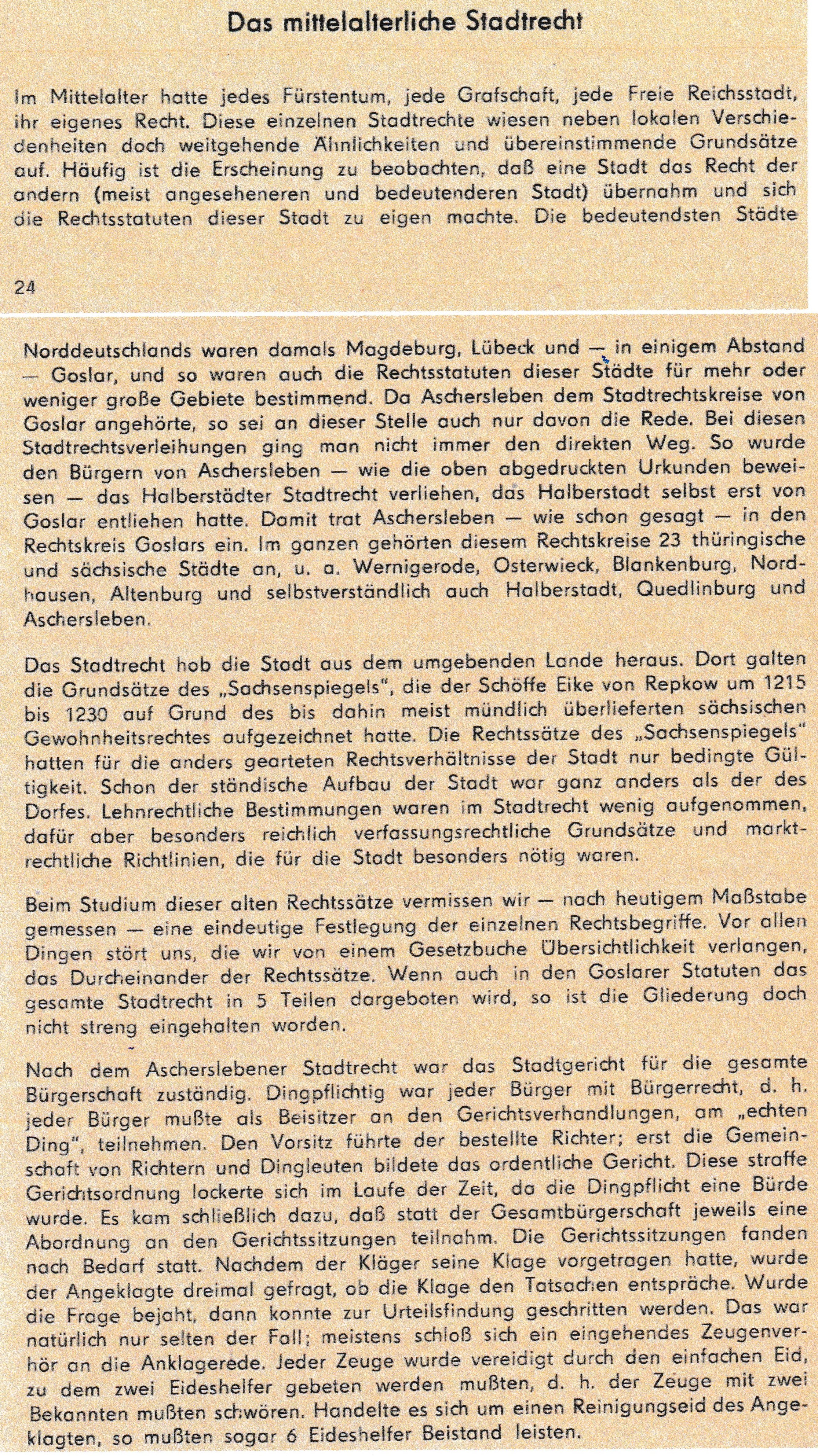

Bereich für das Stadtrecht von Aschersleben

Halberstadt stimmte 1266 ab zum Stadtrecht für Aschersleben\ Pollin, heimatkunde 1957, Seite 24

Das Stadtrecht für Aschersleben\ Pollin, heimatkunde 1957, Seiten 23+24+25.

Externe Links zu Websites von Harald Bartzack

titel="Website Dr. Bartzack-com"

Externe Links zu Websites von Harald Bartzack

titel="Website Dr. Bartzack-com"

titel="Website Dr. Bartzack-de"

titel="Sonnenuhr in Cochstedt"

title="Sonnenuhr in Bad Malente"

titel="Heilquelle Cochstedt"

titel="Kirche St. Stephani"

titel="Ostfälischer Hellweg"

titel="Domburg im Hakel"

zurück

Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung zip

Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung zip

Datenschutz pdf

Bitte beachten: Die Programme sind nur für Schul- und Studienfreunde im reinen privaten Rahmen

nach vorheriger Absprache mit mir zu übernehmen. Eventuell muss ggf. ein runtime-access-2007

und runtime-vba-2010 und neuere Ausgaben eingepflegt werden!

Dr.-Ing. Harald Bartzack

Kontakt - Datenschutzerklärung : Harald - Kontakt

Dr.-Ing. Harald Bartzack

Kontakt - Datenschutzerklärung : Harald - Kontakt

Externe Links zu Websites von Harald Bartzack

titel="Website Dr. Bartzack-com"

Externe Links zu Websites von Harald Bartzack

titel="Website Dr. Bartzack-com"